11년09월25일

사랑하는 친우 춘성군 부부와 전철3호선 경복궁역5번출구에서

미팅 하여 국립고궁박물관에 들어선다

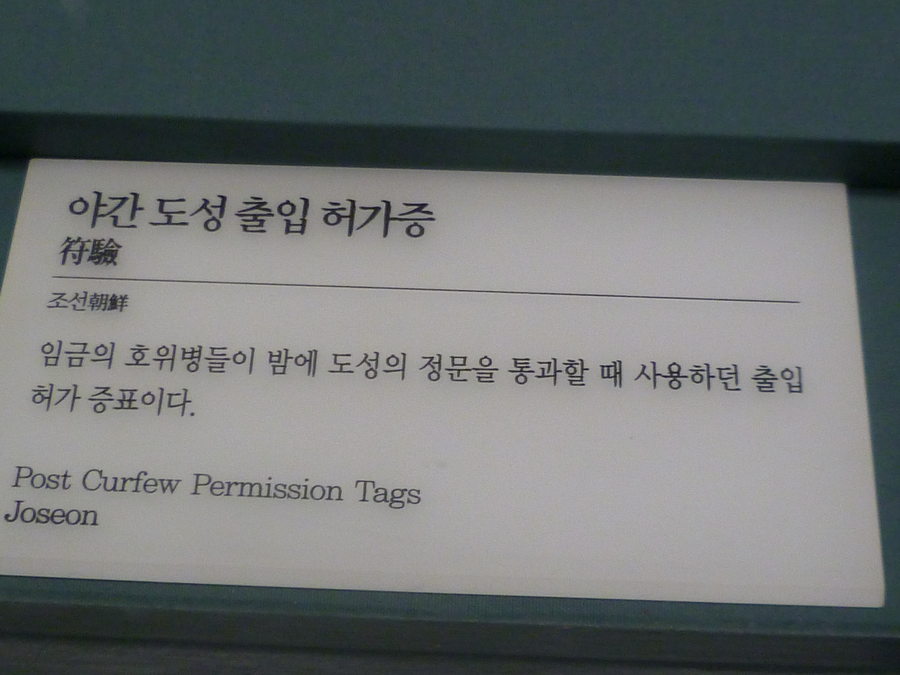

고궁 박물관에는 진품이 많이 전시되어있었다.

중국의 역사를 보면 500백년 커녕 50년도 못간 왕조가

많았다.고궁박물관에 500년 조선의 역사가 살아숨쉬는

유물들을 볼수 있었다.

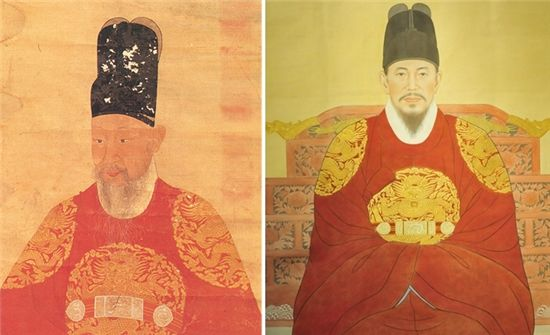

태조이성계의어진

각존제기들

왕실의 권위를 아름답게 꾸며주었던 장식병품

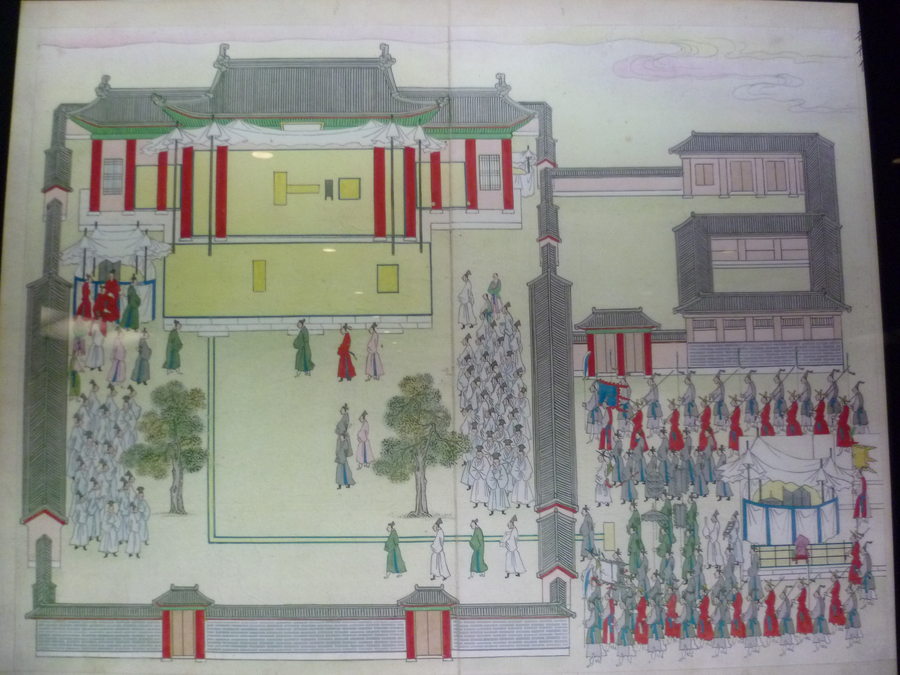

궁중기록화

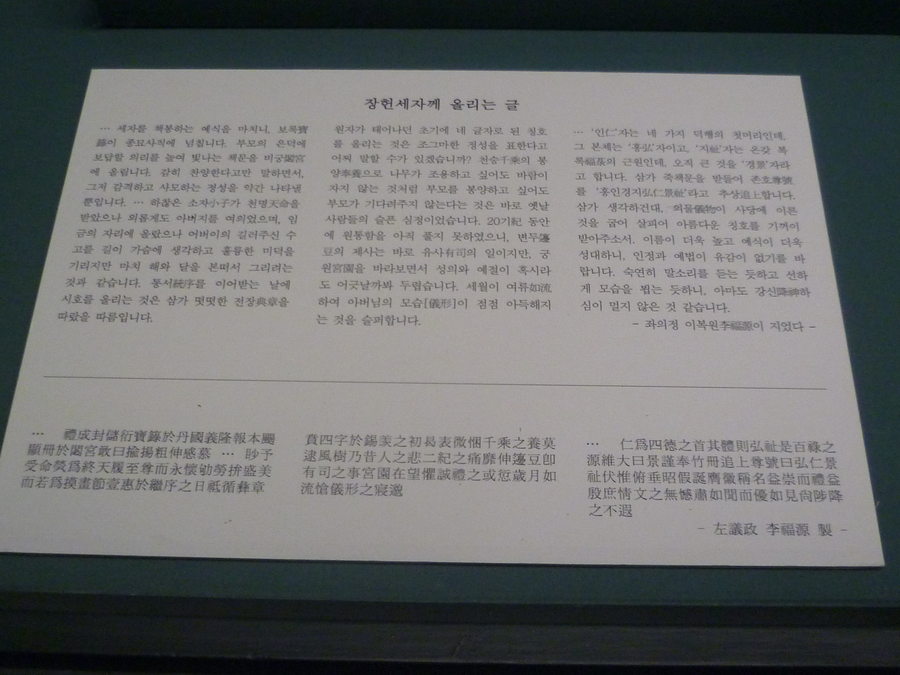

정조가 사도세자에게 올리는 죽간글

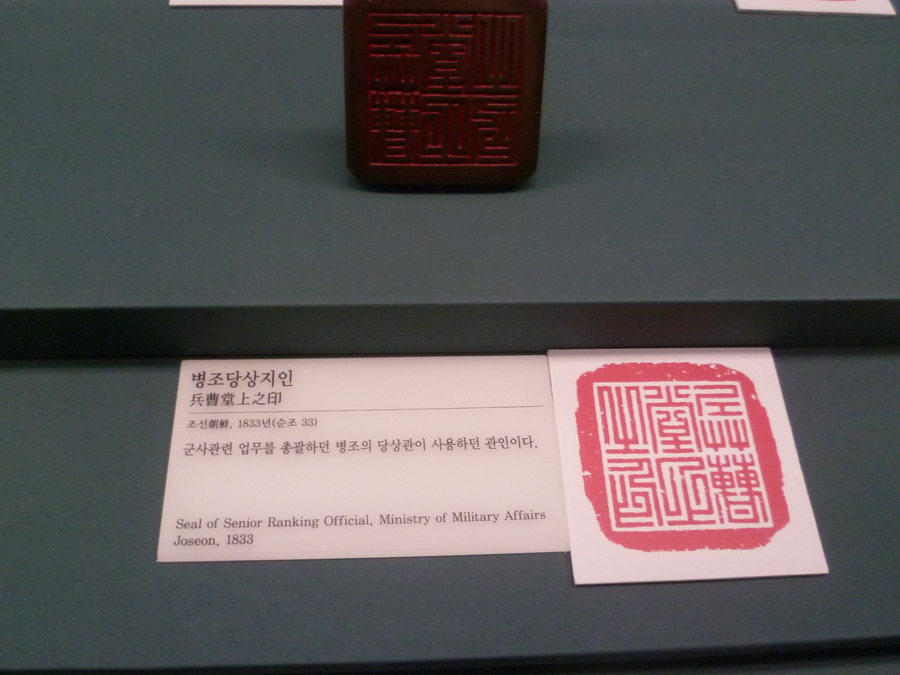

고궁박물관 전시품

세종대왕어진

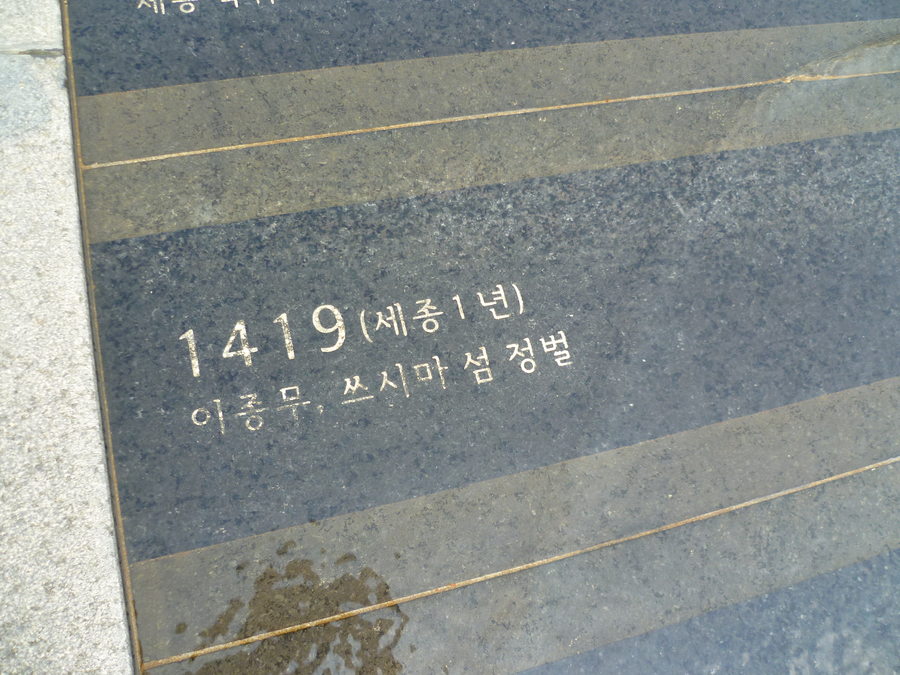

조선의 3대 성군으로 세종대왕 성종 정조를 들수 있을 것이다.

특히 과학예술 국방등 업적으로 과히 조선의 르네상스를 일으켰던

세종대왕

성종/우승우 화백

1479년 좌의정 윤필상을 1491년 함경도관찰사 허종을 시켜

압록강 두만강넘어 야인들 우거디를 정벌 소탕하고 변방을 안정시켰으며

경국대전을 완성 각종문화서적들을 발간해 삶의질을 높혔다

탕평책 실시 시파, 벽파를 가리지 않고고루 등용시키고 실학을 중시

인재를 등용한 정조대왕 을 꼽을수 있겠으나

조선 21대 왕 영조(왼쪽)의 어진과 그 뒤를 이어 왕이 된 정조(오른쪽)의 어진. 영조와 정조는 한 자리에 앉아 토론식 문답을 많이 주고 받은 것으로 알려졌다. 영조는 왕이 되기 위한 교육, '서연'을 받는 정조에게 서술형 문답을 던지며 정조가 생각을 조리있게 정리할 수 있도록 도왔다. 사진=문화재청, 수원화성박물관 제공.

그와 반대로 무능한 임금으로는 선조와인조를 들수 있겠다 절대절명의 순간에서도 신념을 지키지 못해

충신들을 내치고 자신은 북쪽으로 또는 나무꾼에 업혀 남한산성으로 피신했던 후세에 어떤업적으로 祖자를 붙혀 주었는지는 모르겠으나 백성은 그야말로 도탄에 빠져 생명부지에 급급하게 만들었다.

조선 왕조의 개국공신 정도전은 태조로부터 첫 번째 궁궐의 이름을 지으라는 명을 받았다. 개국 3년 만인 1395년 완공된 궁궐은 390여 칸으로 한양의 중심축에 자리했다.

풍수지리설에 입각해 등 뒤로는 주산(主山)인 북악산을 두었고 궁의 정면인 광화문 밖으로는 육조 거리를 두어 시가지를 만들었다.

그 앞쪽에는 안산(案山)인 남산이 있었고, 내수(內水)인 청계천이 흘렀다. 새 왕조의 권위를 상징하는 법궁(法宮)이 자리하기에 더없는 명당이었다.

그는 고심 끝에 ‘새 왕조가 큰 복을 누려 번영할 것’이라는 의미로 경복궁(景福宮)이라는 이름을 붙였다. 그 이름의 길한 기운 덕일까 새 왕조는 영욕의 시간 가운데 무려 600년이나 이어졌다. 다만 경복궁의 역사는 그러하지 못했다.

1553년 경복궁 강녕전(康寧殿)에서 첫 화재가 발생했다. 강녕전에서 시작한 불길은 근정전(勤政殿) 북쪽 대부분을 태운 후에야 잠잠해졌다. 하지만 이듬해 복구가 이뤄졌고 전소의 수준은 아니었다.

경복궁이 완전히 불타버린 건 임진왜란(1592년) 때 왜군의 소행으로 짐작한다. 전란이 끝난 후에는 그 터가 길하지 못하다고 해 창덕궁에게 법궁의 지위를 넘겨준 채 방치됐다.경복궁이 되살아난 것은 그로부터 270여 년이 지난 1867년 흥선대원군에 의해서였다. 대원군은 330여 동, 7225칸 반의 경복궁을 중건함으로 왕권을 다시 세웠다.

하지만 이것이 조선 왕조가 이룬 경복궁의 마지막 영화였다. 1876년에는 대화재로 교태전 등 내전 다수가 손실됐다. 결정적으로 일제강점기에 들어서면서 조선 최고의 법궁, 경복궁은 철저하게 해체됐다.

1915년 조선물산공진회가 열려 전각의 90%가량이 철거됐고, 1917년에는 창덕궁에 화재가 일어나자 경복궁의 전각을 철거하여 창덕궁의 내전을 짓는 데 사용했다.

경복궁 정문인 광화문(光化門)도 건춘문 북쪽으로 이건했고, 심지어 1926년에는 근정전 앞에 조선총독부가 들어섰으며, 건청궁에는 미술관을 건립하는 등 경복궁 훼손의 방점을 찍었다.

근정전의 옆에는 경회루가 있다. 경회루는 1만원권 구화폐 실릴 만큼 대표적인 건축물로 사랑받아 왔다.

네모반듯한 연못 안에 누각이 자리하고 있으며, 이를 중심으로 3개의 돌다리가 뻗어 나와 호수 밖으로 연결되는 모습을 하고 있다.

이런 경회루의 모습은 간결하면서도 호화로운 한국 전통의 건축적 특징을 잘 나타내고 있다.근정전을 지나면 왕의 집무실인 사정전(思政殿)과 왕의 침실인 강녕전(康寧殿), 왕비의 침실인 교태전(交泰殿) 등이 자리한다.

근정전 지나 궁의 서쪽에는 수정전과 경회루가, 동쪽에는 동궁과 자경전, 국립민속박물관 등이 있다.

정문인 광화문은 문루가 2층이며 홍예문이 셋으로

조선궁궐의 모든문을 통털어 가장큰 격식을 갖추고있어

그 위풍당당함에 압도된다

광화문은 태조때 건축되었다가 일제에 의해 총독부

청사 신축과 임란등 여러번 수난을 거쳐 복원되어

아름답게 빛나고 있었다

고궁박물관에서 본 경복궁 전경

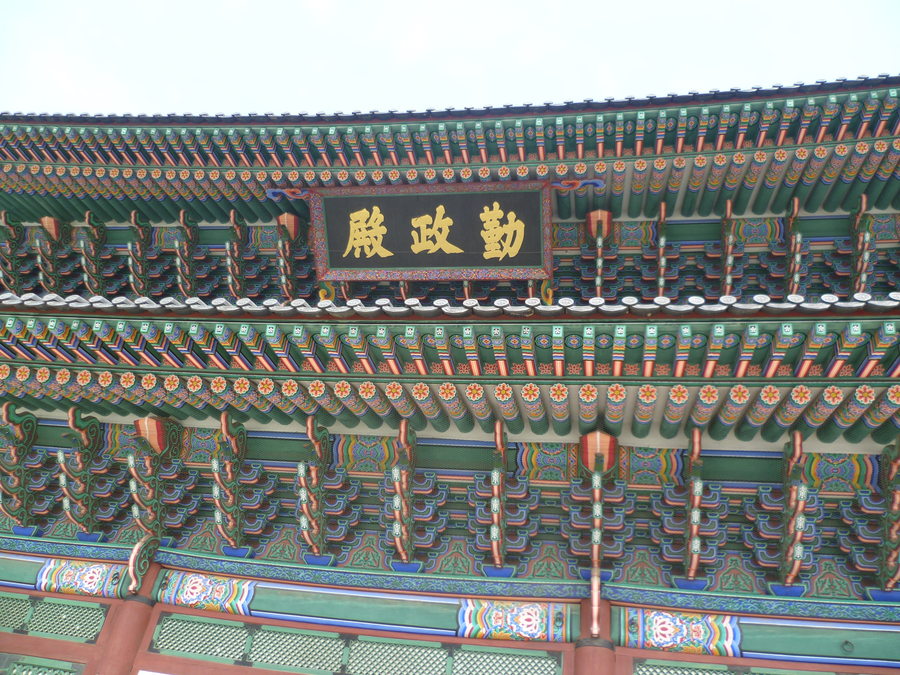

경복궁(景福宮)의 정전(正殿)으로 문무백관(文武百官)이 임금에게 새해 인사를 드리는

조하(朝賀)를 비롯한 국가(國家) 의식(儀式)을 거행하고 외국 사신을 접견하던 곳이다.

태조 3년(1394)에 건축하였으며 근정(勤政)이라는 이름은 천하(天下)의 일은 부지런하면

잘 다스려진다는 의미를 담고 있는 것으로 정도전(鄭道傳)이 지었다.

이곳에서 제2대 정종을 위시하여 조선 초기의 여러 국왕이 즉위하였으며

임진왜란 때 불에 타 고종 4년(1867)에 재건하였다.

근정전은 상하의 기단(基壇)의 월대(月臺)를 갖추었고 월대의 귀퉁이나

계단 주위 난간기둥(欄干柱)에는 동서남북 방위에 따라서 훌륭한 솜씨로

조각한 12지상(十二支像)을 비롯한 동물들을 배치하였다

용상

근정전 천장의 용 모든동들이 가진

최상의 장점을 고루갖추었으며 조화능력이

탁월하다고 전한다

원래의 경회루는 경복궁 창건 당시 서쪽 습지에 연못을 파고 세운 작은 누각이었는데,

태종 12년(1412)에 연못을 넓히고 건물도 다시 크게 짓도록 명하여 공조판서

박자청(朴子靑)이 완성하였다. 그 후 선조 25년(1592) 임진왜란 때 불타서

돌기둥만 270여 년 남았던 것을 고종 4년 경복궁을 중창할 때 재건하였으나

옛날처럼 돌기둥에 용을 조각하는 장엄은 베풀지 못하였다. 재건 후

130여 년이 지난 1999년 지붕 일부를 해체 수리하였다. 임진왜란 전의

경회루는 유득공(柳得恭)의 《춘성유기(春城遊記)》에 "남아 있는 경회루의

돌기둥은 그 높이가 세 길이나 되고 모두 마흔 여덟 개인데. . ."라고 기술되어

있는 것으로 보아 흥선대원군 때 다시 지은 경회루와 같은 규모인 정면 7칸,

측면 5칸의 건물이었을 것으로 추정된다.

연못 둘레에는 석연지, 연화대 등의 석조물과이무기 형상을 새긴 석루조가 있고

경회루 난간과 돌다리 기둥에는 여러 가지 형상의 짐승들이 조각되어 있다.

또한 임진왜란으로 소실되기 이전에는 48개의 돌기둥에 승천하는 용들이 조각되어

있었다고 하며, 방지 서쪽에 만세산(萬歲山)이 조성되어 전국의 화려한 꽃들을

심고 봉래궁(蓬萊宮), 일궁(日宮), 월궁(月宮), 벽운궁(碧雲宮) 등 상징적인 작은

모형궁을 만들고 금·은·비단으로 장식하였다고 한다. 또 연못 속에는 연꽃을

띄우고 산호(珊瑚)를 꽂아 놓고 황룡주(黃龍舟)란 유선(遊船)을 타고 왕이

만세산(萬歲山)을 왕래하였다. 때로는 금과 은으로 장식한 비단꽃과 동물 모양의

등을 물 위에 띄우고 촛불을 켜고 향을 피워 밤이 낮같이 밝을 정도로 장관을

이루었다고 한다.

활쏘기를 좋아했던 세조는 경회루에서 연못너머로 과녁을 설치후

활을 쏘았는데 화살이 하나도 연못에 빠지지 않고 과녁에 맞았다고 전한다

명성황후가 살해 되었다하는 곳

이곳 샘물에서 경복궁의 물이 조달되었다

경회루 연못도 이곳에서 흘러들어갔다

수련꽃은 명성황후 넉이련가??

청초하게 피어있다

향원정은 중전 침전의 후원이다. 여기에는 향원지 (香遠池)와 녹산(鹿山)등 원림 (苑

林) 공간이된다.

원래 왕이나 왕족들이 휴식하고 소요하던 곳이다

향원지는 세조 2년(1456)에 조성되어 취노정(翠露亭)이란 정사를 짓고 연꽃을 심었다

는 기록이 「세조실록」에 보인다.

- 향원지란 주렴계 (周濂溪)의 '애련설 (愛蓮說)'에서 따온 말이다.

향원지는 4605평방 미터의 넓이에 방형인데 가운데 육각형의정자인 향원정이 서있다.

이 향원정에 들어가는 다리 '취향교'는 목교로서 1873년에 설치되었다

.

원래는 건청궁에서 향원정으로 들어가도록 북쪽에 있었던 다리인데, 6·25때 부서진

것을 1953년에 복구하면서 남쪽으로 옮겨 놓았다. 조선시대 원지에 놓인 목교로는 가

장 긴 다리이다. (길이 32미터, 폭 165센티미터)

현재다리 동쪽으로는 담장이 설치되어 있었다. 거기에 인유문(麟遊門)이란 일각문(

一角門)이 열렸었고 또 그남쪽에 봉집문(鳳集門)이 있어 연못은 한층 아늑한 정취(情

趣) 에 싸여 있었다

.

못의 넓이는 4,605평방미터이며, 모를 둥글게 죽인 방형의 연지에는 연꽃과 수초가

자라고, 잉어 등 물고기가 살고 있다.

향원정은 고종이 1867년 만든것이다

고종이 머물던 건청궁과 향원정사이에 다리를 놓아

취향교(醉香橋)라 했는데 일인들이 명성황후를 살해하고

향원정 뒤뜰에서 화장하여 향원정 연못에 뿌렸다..

이로인해 고종은 덕수궁으로 거처를 옮기었고

경복궁은 궁으로서 수명을 다한다

교태전 뒤뜰 굴둑 담장의 사군자 문양들

강녕전과 교태전은 각각왕과 왕비가 생활하던 곳이다 교태전의 아미산은 궁궐안에

한번 들어오면 궐밖에 나가기 어려웠던 왕비를 위하여 꾸민 정원이라는데 담장이나

굴둑의 문양은 담백하고 아름다운 문양으로 채워져있다

교태전은 왕비의 침실이 있는 중궁전의 건물이다. 교태전의 동쪽에는 원길헌이,

서쪽으로는 함홍각이 이어지고 동북쪽으로는 'ㄱ'자 모양으로 구성된 건순각이

잇닿아 있다. 이 건순각은 중궁전의 후원인 아미산과 교태전을 이어 주며 교태전

후원을 아늑하게 감싸는 역할을 하고 있다. 원길헌과 함홍각 그리고 행랑은

방과 큰 마루, 부엌으로 구성되어 있다.

교태전은 궁궐 안에 있는 건물 가운데 가장 화려하게 치장되었던 것으로

짐작되며 강녕전과

더불어 이 건물에도 용마루가 없는 것이 특징이다.

교태전은 경복궁이 처음 세워질 때에는 없었다가 세종 22년(1440년)에 건립된 것으로

추정된다. 임진왜란 때 불타 없어졌던 것을 고종 때 다시 중건하였다. 그것을 또

1917년 창덕궁의 내전 일대에 불이 나서 다시 지을 때 교태전을 헐어 창덕궁으로

옮겨가서 대조전의 부재로 쓰였다. 지금의 교태전은 1994년에 복원한 것이다

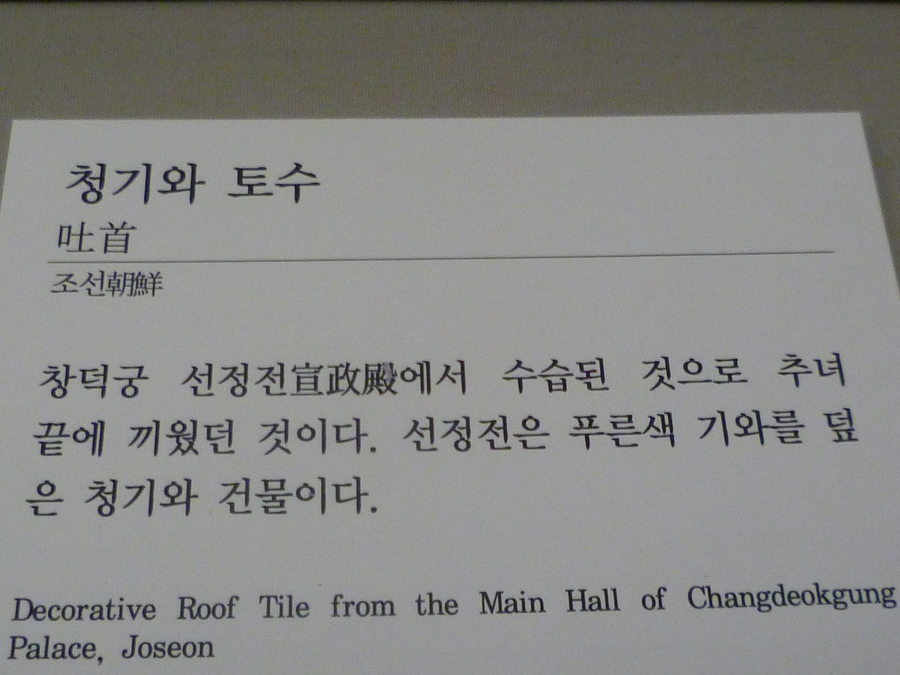

기와지붕의 추녀마루 위에 놓이는 와제(瓦製) 토우(土偶)들. 장식기와의 하나로서,

이를 만드는 사람을 잡상장(雜像匠)이라 한다.

≪조선도교사 朝鮮道敎史≫에 의하면, 궁궐의 전각과 문루의 추녀마루 위에 놓은 10신상(神像)을 일러 잡상이라 하는데 이는 소설 ≪서유기 西遊記≫에 나오는 인물 및 토신(土神)을 형상화하여 벌여놓아 살(煞)을 막기 위함이라 한다.

≪어우야담 於于野談≫에 의하면, 신임관(新任官)이 선임관들에게 첫인사[免新許參]할 때 반드시 대궐문루 위의 이 10신상 이름을 단숨에 10번 외워 보여야 받아들여진다

[許參]고 하면서, ① 대당사부(大唐師傅), ② 손행자(孫行者), ③ 저팔계(猪八戒), ④ 사화상(沙和尙), ⑤ 마화상(麻和尙), ⑥ 삼살보살(三煞菩薩), ⑦ 이구룡(二口龍), ⑧ 천산갑(穿山甲), ⑨ 이귀박(二鬼朴), ⑩ 나토두(羅土頭)의 상을 적고 있다.

곧, 여기에서의 대당사부는 삼장법사 현장(玄?)이고, 손행자는 손오공(孫悟空), 사화상은 사오정(沙悟淨) 들로, 바로 ≪서유기≫의 등장자 또는 중국 토신의 이름들이다. ≪전율통보 典律通補≫에도 지붕 위에 손행자 등의 귀물(鬼物)을 만들어놓는다고 적고 있다.

이들이 잡상으로서 기와지붕 위에 놓이게 됨은 ≪서유기≫에 나오다시피, 당나라 태종의 꿈속에 밤마다 나타나는 귀신이 기와를 던지며 괴롭히자 문관·무관을 내세워 전문(殿門)을 수호하게 하였다는 내용에서 유래된 것이 아닌가 하며, 아울러 불법 홍보 등의 방편에서 당나라 이후에 와서야 비로소 채택한 게 아닌가 한다.

이러한 잡상은 우리의 ≪궁궐의궤≫에도 잡상·용상(龍像, 昌慶宮營建都監儀軌, 1834)의 이름으로 나오면서, 설계입면도[間架圖]에는 매우 간략히 그려지고만 있어 그 형상 하나하나를 바로 알 수는 없다.

잡상으로 한꺼번에 부르는 이름을 중국의 오늘날 자료에서는 보지 못하였고 다만, 가장 앞쪽의 말을 탄 도인상(道人像)을 선인상(仙人像)이라 하고 뒤에 오는 그 밖의 상들을 주수(走獸) 또는 수수(垂獸)·평수(平獸) 등으로 쓰고 있음을 볼 수 있다.

곧, 선인상 외에 주수상 10상이 나타나 있는데, ① 용(龍), ② 봉(鳳), ③ 사자(獅子), ④ 기린(麒麟), ⑤ 천마(天馬), ⑥ 해마(海馬), ⑦ 고기[魚], ⑧ 해치[?], ⑨ 후(吼), ⑩ 원숭이[?] 상으로 선인상과 합하면 11상이 된다.

선인상은 닭(봉)을 탄 듯한 도인이나, 어떤 곳은 그냥 도인만 서 있는 모습도 보인다. 또한, 가장 뒤에 있는 손오공상은 짐승(馬)을 타고 있으면서 창수(?獸)라 불려지고도 있다. 일본에는 잡상이 보이지 않고 있다.

우리 나라에서는 조선시대 19세기 이후 것만 실자료로 남아 있는데, 선인상 또는 대당사부 현장상이 아예 없으며 손오공상이 가장 앞에 놓여 있다. 또, 중국에는 궁궐·문루·관아·능사(陵祠)·사찰의 지붕 위에 모두 잡상이 보이나 우리 나라 사찰 지붕에는 그 예가 없어 주목된다.

중국에 보이는 잡상 자료는 요대(遼代) 9세기말부터로 여겨지고 있으며 명·청대에 유행하고 있다. 우리 나라도 고려부터로 여겨지는데, 고려 말의 <관경변상도 觀經變相圖>의 서품(日本 大恩寺 및 西福寺 소장) 등에 세부는 불분명하나 웅크리고 앉은 2, 3개의 잡상이 궁전지붕에 그려진 자료를 찾아볼 수 있다.

조선시대에는 ≪궁궐영건의궤≫들에 의하면 경희궁·창경궁·창덕궁에 각각 112·168·148개의 잡상을 한번에 들여왔음을 알 수 있으며, 그 단위는 개(箇, 介)로 적고 있다.

남아 있는 실자료를 보면 숭례문(崇禮門, 1448)은 9개, 창경궁 홍화문(弘化門, 17세기)은 5개, 창덕궁 돈화문(敦化門, 17세기)은 7개, 수원 팔달문(八達門, 1796)은 4개, 창덕궁 인정전(仁政殿, 1804)은 9개, 경복궁 경회루(慶會樓, 1867)는 11개, 경복궁 동십자각(東十字閣, 1865)은 5개, 덕수궁 중화전(中和殿, 1906)은 10개여서 지붕 한쪽에 올려놓은 수가 4∼11개로 제각기임을 알 수 있는데, 여기에 대한 자세한 연구정리가 없는 실정이다.

여기에는 모두 큼직한 손오공상이 앞에 앉아 있고 그 뒤로 사자·해치·봉 같은 무리들이 줄지어 있어 ≪서유기≫ 속의 내용만으로 모두 되어 있지는 않다. 시대적인 차이에서 그러한지 모르나 이는 중국에서도 마찬가지이다.

경회루의 잡상을 보기로 살펴보면, ① 손오공, ② 모자 쓴 짐승(瑞獸), ③ 사자, ④ 해치, ⑤ 짐승(瑞獸), ⑥ 용(?), ⑦ 해치, ⑧ 봉(鳳), ⑨ ⑤와 같은 짐승, ⑩ 해치, ⑪ ⑤와 같은 짐승의 순이다. 같은 짐승이 여러 번 쓰여졌으며, ⑦의 해치는 뒤로 돌아앉아 있기까지 하는 등 교란되고 무질서함을 보여 주고 있다.

손오공상은 높이 40㎝쯤이며, 그 밖의 상들은 28∼32㎝ 사이의 크기로 모두 네모난 낮은 받침[臺座]과 함께 만들어진 연질제 (軟質製)의 웅크리고 앉은 자세들이다. 비교적 섬세하게 만든 좌우 두 쪽으로 된 틀을 써서 찍어내어 서로 붙인 자국도 보이고 있어, 언제부터 대량생산되고 작업화되었는지를 알려 준다.

손오공상을 살펴보면 타원형 챙이 돌려진 모자를 쓰고서 두 다리가 벌어지게 앉았으며, 두 팔은 내밀어 무릎 위에 얹고 있다.

미늘을 나타낸 두툼한 갑옷차림에 코는 크고 넓적하며, 둥글고 튀어나온 큰 눈은 ≪서유기≫에 나타난 이른바 화안금정(火眼金睛)의 꼴이며, 모자와 갑옷은 용왕에게 빼앗은 자(紫)금관, 황금갑옷을 나타낸 것으로 보인다.

조선시대 수문장은 도성문과 경복궁등 국왕이 임어(생활) 하는 궁궐의 문을 지키는 책임자로 엄격한 절차에

따라서 궁성문을 여닫고 근무를 교대함으로써 왕실의 안녕은 물론 국가의 안위를 수호해 나갔다 전한다

한복을 곱게 차려입은 여인들은 고궁의 배경이 너무잘 어울리는

우리나라 미녀들인데 한복으로 고궁나들이 하여 일인 중국인 들이

함께 청하여 사진찍기가 열심이었다

11시 수비대 교대식 이런 이벤트가 여러장르에서 이루어져야

한다고 생각한다

외국인들은 굉장한 호기심으로 행사를 지켜보고 있었다

'국내여행' 카테고리의 다른 글

| 서정주와 선운사동백꽃(꽃밭에서) (0) | 2020.11.29 |

|---|---|

| 가뭄속의청평사 (0) | 2020.11.29 |

| 청계천2부(광화문거리) (0) | 2020.11.29 |

| 청계천(3부 정조대왕 반차도) (0) | 2020.11.29 |

| 5부 조선의빛 세종과 충무공(광화문전시관) (0) | 2020.11.29 |